- · 來(lái)源 ·

- 青島日?qǐng)?bào)

- · 責(zé)編 ·

- 光影

- 用手機(jī)或平板電腦的二維碼應(yīng)用拍下左側(cè)二維碼,可以在手機(jī)繼續(xù)閱讀。

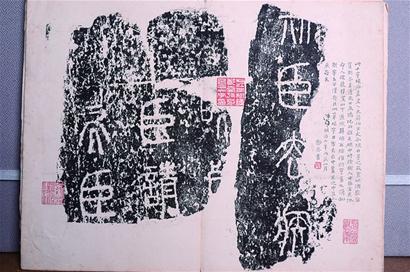

秦始皇封禪泰山“說(shuō)”了啥 珍稀刻石拓片留存青島

原標(biāo)題:秦泰山刻石拓片:字字珠璣

秦泰山刻石是中國(guó)現(xiàn)存最早的刻石之一,是秦始皇封禪泰山的唯一保存實(shí)物,碑刻上的李斯小篆,是在“書同文”的歷史背景下產(chǎn)生的書體,被世人譽(yù)為“天下名碑之最”,堪稱稀世珍寶。如今珍寶僅殘余兩小塊殘石,其后代拓片,雖不完全,卻仍是字字珠璣。

▲秦泰山刻石拓片。

觀寶 市博物館藏《明拓秦泰山刻石拓片》,為“二十九字本”與“十字本”合裝本。“二十九字本”為明拓本;“十字本”為嘉慶二十年(1815)復(fù)得后之初的拓本。兩部拓本均傳拓精良,拓墨濃黝。縱26.8厘米,橫14.1厘米,并附有多位名家鑒賞、收藏的鈐印,更有翁方綱、張廷濟(jì)、趙魏、沈樹鏞、張燕昌等金石名家的大段題跋,詳述了此拓本的珍貴和流傳經(jīng)歷。

故事 公元前219年,秦始皇統(tǒng)一六國(guó)后,為宣揚(yáng)他統(tǒng)一天下的功績(jī),登封泰山,并在泰山頂上刻石,李斯以丞相之職為始皇帝撰寫了碑文,全文共144字,三面環(huán)刻,立于泰山玉皇頂碑亭處。公元前209年,秦二世封禪泰山,李斯仍以丞相之職,于先前秦始皇刻石剩余一面加刻了二世詔書,全文共79字。這樣在一塊刻石上就同時(shí)有兩代帝王的詔書。北宋劉跂在《泰山秦篆譜》中記載其形制:“其石埋植土中,高不過(guò)四五尺,形制似方而圓,四面廣狹不等,因其自然,不可磨礱。”

但歷經(jīng)千年風(fēng)雨后,刻石還是遭到了嚴(yán)重破壞。北宋歐陽(yáng)修在他的《集古錄》里提到這塊碑,說(shuō)只剩下了幾十個(gè)字,可見(jiàn),這塊秦篆碑在北宋時(shí)就遠(yuǎn)非完璧了。之后刻石不知去向,直至明嘉靖年間,北京人許氏搜得殘石,移置泰山碧霞宮元君祠,并刻許氏隸書跋文兩行于其左下方,此時(shí),僅殘存篆書29字,其中秦始皇詔書內(nèi)容已完全損佚,僅存秦二世詔書。至清乾隆五年(1740),碧霞宮元君祠失火,該刻石再次丟失。76年后,至嘉慶二十年(1815)春,泰安縣令蔣因培于玉女池中尋得,僅存兩塊殘石,存10字,俗稱“十字石”。后移置岱廟環(huán)詠亭前,鑿石為室,圍以鐵楹保護(hù)。

鑒寶 傳世的秦泰山刻石拓本最著名的是明人無(wú)錫安國(guó)家舊藏的兩本,皆為宋拓,后傳往日本,此外所見(jiàn)所聞的都是不超過(guò)29個(gè)字的拓本。其中李國(guó)松舊藏明拓本,現(xiàn)藏國(guó)家博物館;孫星衍藏本,現(xiàn)藏于故宮博物院;再有就是張廷濟(jì)清儀閣舊藏本,現(xiàn)藏于青島市博物館。

市博所藏此件泰山碑拓,為青島市文物商店舊藏,在2012年全國(guó)可移動(dòng)文物普查試點(diǎn)工作期間,為青島市文物商店普查上報(bào)文物之一,后撥交青島市博物館。經(jīng)故宮博物院碑帖專家施安昌、尹一梅鑒選肯定,此拓本已入選第五批國(guó)家珍貴古籍名錄。2014年經(jīng)國(guó)家文物鑒定委員會(huì)孟憲鈞等專家鑒定,定為國(guó)家一級(jí)珍貴文物。是流傳有序、極為難得的碑帖文物珍品。

(青島日?qǐng)?bào)/青島觀/青報(bào)網(wǎng)記者 李魏 通訊員 孫剛)

[來(lái)源:青島日?qǐng)?bào) 編輯:光影]- 相關(guān)閱讀 更多 >>

-

- 嶗山因秦始皇而得名 自然碑傳為鐵拐李所立 2016/12/22

- 秦始皇親自監(jiān)工重建瑯琊臺(tái) 因徐福殺姓徐的 2014/12/29

大家愛(ài)看

- 1奧特曼演唱會(huì)票價(jià)1280元仍遭瘋搶 情懷消費(fèi)引爆市場(chǎng)

- 2從“丟失焦慮”到“滿電驚喜” 青島地鐵工作人員的暖心守護(hù)

- 3中國(guó)女排留洋軍團(tuán)雙喜臨門 朱婷袁心玥同一天奪冠

- 45人得分上雙 青島男籃客場(chǎng)擊敗浙江廣廈扳平大比分

- 5市民可預(yù)約 北部戰(zhàn)區(qū)海軍4月23日至27日在青島舉行艦艇開放活動(dòng)

- 62025青島馬拉松部分道路臨時(shí)管制 63條公交將調(diào)流

- 7螞蟻金服在小紅書上招催收員?官方客服稱將報(bào)警處理

- 8青島地鐵口5平米“神秘土地”無(wú)人認(rèn)領(lǐng) 逾期將收歸國(guó)有

- 9中國(guó)女冰逆轉(zhuǎn)荷蘭隊(duì) 贏下世錦賽保組關(guān)鍵戰(zhàn)

- 10東莞隊(duì)時(shí)隔六年再奪WCBA總冠軍 楊舒予總決賽MVP